Por: William Hernández

Una de las obras más comentadas dentro del círculo audiovisual del Putumayo en el 2022 fue el cortometraje de ficción Cacatemp. Tiempo antiguo (2022), dirigido por la cineasta emergente Milena Potosí en colaboración con Iñe Producciones, el Ministerio de Cultura, el Cabildo Mayor Kamëntsá Biyá y la Institución Etnoeducativa Rural Bilingüe Artesanal Kamëntsá. La pieza tuvo gran relevancia en el Tercer Encuentro de Cine del Putumayo, donde obtuvo una mención especial en la categoría de Procesos Colectivos Putumayenses. No solo destacó por su cuidado técnico y dominio del lenguaje cinematográfico —aspecto que analizaremos más adelante—, sino también por ser una de las pocas propuestas, del género de terror en la cinematografía colombiana centrada en un pueblo indígena.

El cortometraje, que originalmente estaba dividido en seis clips de tres a cuatro minutos, narra un suceso macabro ocurrido a una familia kamëntsá “en el tiempo antiguo”. La familia —padre, madre y dos hijas— sufre el ataque de un espíritu maligno que penetra en el hogar debido a la ausencia del fuego. Un tats̈ëmbuá (chamán) enfrenta a la entidad, aunque con un trágico desenlace para la familia. La producción se llevó a cabo en apenas una semana e involucró a estudiantes de la institución etnoeducativa, a la productora fundada por la directora y a otros colaboradores que guiaron el proceso.

Entre los aspectos más destacables, resalta el uso de la cámara y los planos. La narración nos conduce a través de un “embudo” visual: partimos de planos generales que introducen al espectador en la cotidianidad agrícola de la familia en el Valle de Sibundoy, resaltando la geografía, la fauna y los verdes opacados por tonos fríos para crear una atmósfera áspera propia del género. Esta ambientación evoca el tono de películas como Terror en Amityville (2005) o la colombiana El páramo (2011). Durante esta apertura, los padres trabajan juntos en la jajañ (chagra), mientras las hijas, distraídas en juegos inocentes, olvidan encender el fuego de la casa, hecho que desencadenará las consecuencias fatales.

Con la llegada de la noche, la paleta cromática transita de los azules verdosos al negro profundo, matizado por la luz amarilla de las velas. Los planos se cierran, recurriendo a recursos clásicos del terror: planos detalle, primeros planos y primerísimos primeros planos, acompañados de susurros guturales y sonidos del entorno nocturno que anuncian la presencia del espíritu maligno. La escena más impactante muestra a la madre horrorizada ante la visión de su familia asesinada y a un monstruo devorando a una de sus hijas. La calidad de la caracterización del espectro es notable, potenciada por una actuación convincente y encuadres que muestran fragmentos de su cuerpo —manos, torso, boca ensangrentada—, para luego revelarlo en un plano detalle que provoca un sobresalto, similar al impacto que genera Jack Nicholson en The Shining (1980) al asomarse por la puerta rota.

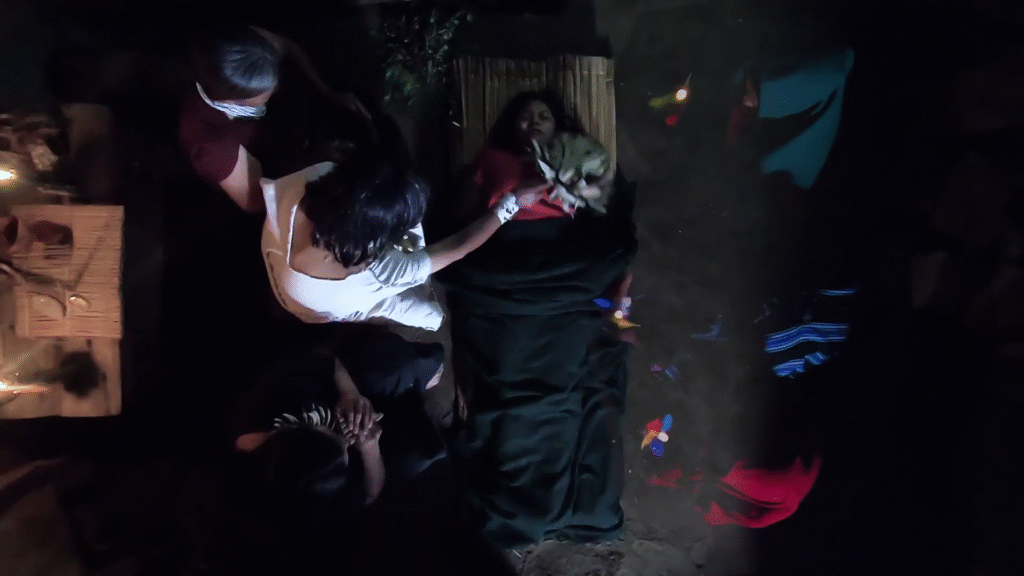

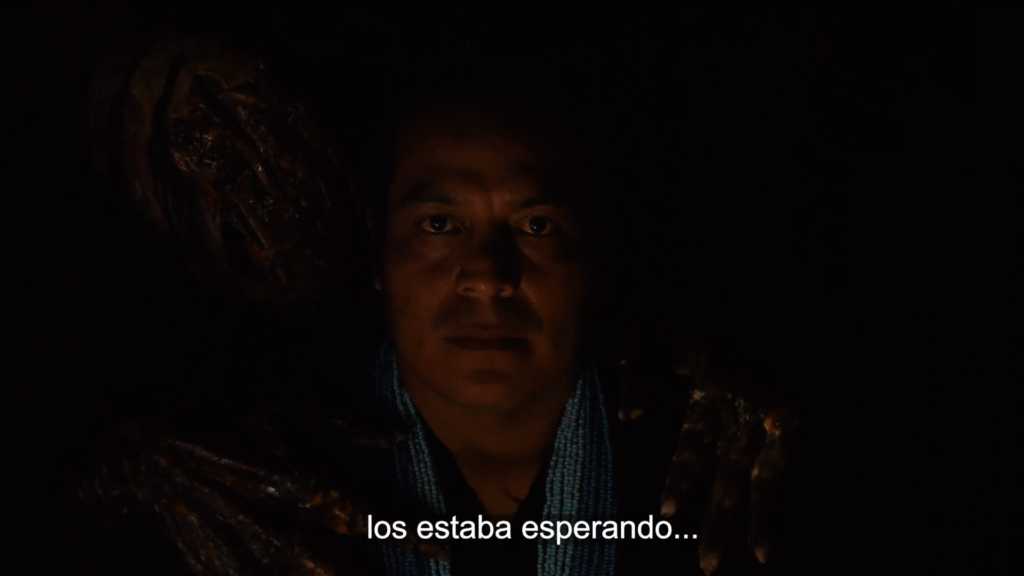

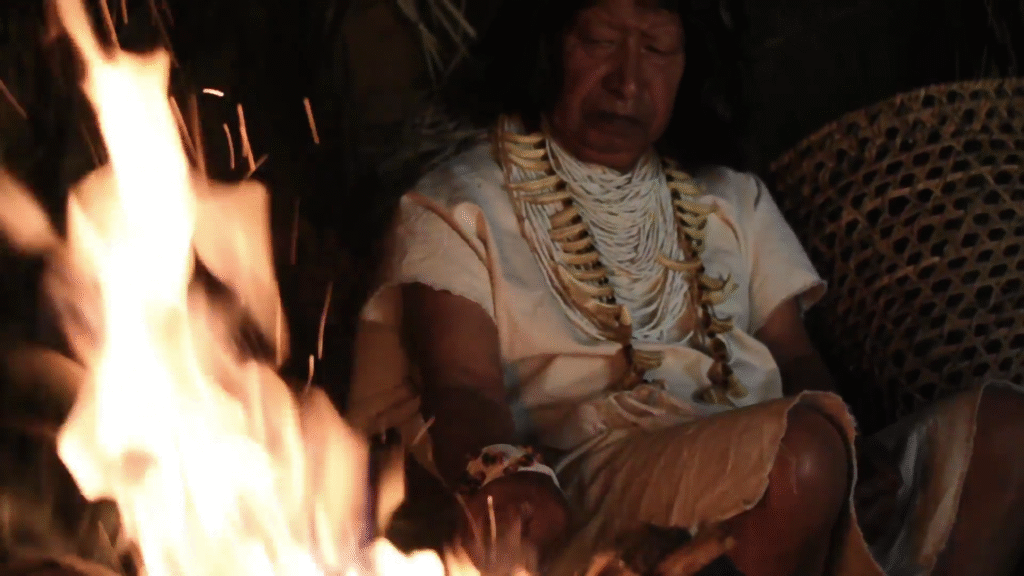

La tensión también se construye a través del diseño sonoro, que refuerza la presencia del espíritu con quejidos, susurros y una frase corta (“Los estaba esperando…”) dicha con voz gutural que parece impregnar la imagen. A esto se suman sonidos de instrumentos andinos como la quena y la flauta, y el envolvente soplo de la waira, con la que el taita sabedor exorciza al demonio y lucha por salvar a la madre. La escena se corona con un plano cenital ascendente que se abre a un plano general de la casa del chamán, mientras otros kamëntsá se acercan a investigar lo sucedido. La tensión no se apoya en gritos, recurso frecuente en el terror, sino en esta construcción atmosférica.

En lo narrativo, el guion es conciso y mantiene una progresión clara. Integra elementos de la estructura social tradicional kamëntsá: el trabajo comunitario, las normas de comportamiento, los saberes en medicina y botánica, y el papel central del shiyäc —fuego sagrado— como pilar espiritual. Sin embargo, aquí se presenta un punto débil: para un espectador ajeno a esta cosmovisión o al contexto putumayense, la obra ofrece poca información que le permita comprender la magnitud simbólica de los hechos. El trasfondo mítico del espíritu maligno y del shinyäc podría haberse reforzado con recursos como un prólogo narrado, una voz en off que introduzca la leyenda, o escenas previas que mostraran la importancia ritual del fuego. Esto habría permitido que la tensión inicial se construyera de forma más gradual y enriqueciera la conexión del público no iniciado con la historia. De repente crear la la tensión en el género de terror requiere de una puesta en marcha de elementos de misterio que den al espectador la sensación de lo desconocido y aseguren el enganche narrativo, lo que no necesariamente sucede en Cacatemp.

La dirección de arte es otro punto alto. Cada detalle del hogar de la familia y del tats̈ëmbuá está cuidadosamente dispuesto y resaltado mediante planos detalle, transmitiendo un universo material coherente y verosímil. Este cuidado se refleja también en la dirección de actores: las interpretaciones de personajes como el chamán, su esposa o el cuidador de la chagra son notables, considerando que algunos no tienen experiencia actoral. Destaca la actuación de Eliana Muchavisoy, artista visual que encarna a la madre, en una intensa escena de huida por el bosque, filmada con un contrapicado en movimiento que transmite la tensión y el terror ante la criatura que ha destruido su familia.

Resulta llamativo que Iñe Producciones y Milena Potosí hayan apostado por el terror, un género que, por su delgada línea entre lo inquietante y lo ridículo, exige precisión. Cacatemp supera este riesgo y demuestra un riesgo bien abordado, aunque con aspectos por mejorar, pero plantea una propuesta para el cine hecho en la región que no se había aventurado por este camino, especialmente en un contexto con escasos recursos para la creación cinematográfica. Pero más allá de lo técnico, la obra plantea implicaciones culturales profundas: recupera una narrativa ancestral y la traduce a un lenguaje cinematográfico global, generando un puente entre la tradición oral kamëntsá y el espectador contemporáneo. Al mismo tiempo, reafirma que el terror puede ser un vehículo para narrar la espiritualidad, los miedos y los códigos de una comunidad, no desde el exotismo, sino desde la autorrepresentación y el control de su propia imagen.

En este sentido, Cacatemp no solo es una pieza de género bien lograda, sino también un acto de preservación cultural y una declaración sobre la capacidad del cine indígena de dialogar con los formatos y códigos universales del audiovisual sin perder su raíz.